微信

微信

2025年7月7日,我院福强儿内科收治了一名病情危重的16岁少年小正(化名)。小正因“发热、头痛2天,呕吐1天”入院,入院时已呈现颈项强直、皮肤瘀斑体征,血液检查显示存在炎症风暴(CRP 246.6 mg/L,PCT 14.42 ng/mL),病情迅速恶化。经初步诊断,考虑“脓毒症、化脓性脑膜炎待排”,医护人员立即开展抢救工作,通过绿色通道完善头颅影像学检查及进行腰椎穿刺术完善脑脊液检验,并实施精准的病原学诊断,最终确诊为“流行性脑脊髓膜炎”。经儿科团队全力救治,小正转危为安,于7月15日康复出院。

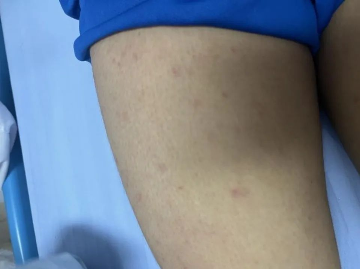

01 与“流脑”抢命的三个关键环节 早期警惕信号的识别:小正平素身体健康并体型健壮,初期症状与感冒相似(发热、头痛),值得警惕的是,小正同时伴有皮肤瘀斑、颈强直、呕吐症状,随即拉响非普通感冒的警报。 精准病原学的诊断:小正病情危急,立即进行腰椎穿刺术并完善脑脊液检验,所留取的脑脊液浑浊,并立即送检tNGS,次日结果显示为“脑膜炎奈瑟菌”。 积极抗感染治疗:入院留取脑脊液标本后,立即进行经验性抗感染治疗,所用抗菌药物对脑膜炎奈瑟菌属敏感。抗感染治疗24小时后,小正体温好转,继续抗感染足疗程,病情逐渐得以控制并未出现并发症。同时定期监测脑脊液,7月14日脑脊液白细胞数量从8850骤降至14,宣告感染控制成功并出院。 02 “流脑”知多少 “流脑”有多凶险? 流脑即流行性脑脊髓膜炎,是由脑膜炎奈瑟菌引发的急性化脓性脑膜炎,属于我国法定乙类传染病。脑膜炎奈瑟菌通过呼吸道飞沫传播,自鼻咽部侵入人体。该病好发于冬春季节,病死率超过10%,部分幸存者可能出现神经性听力丧失、癫痫发作、注意力障碍和智力障碍等神经系统后遗症。 早期症状易被误诊为感冒 初期:表现高热(体温达39℃以上)、头痛、乏力、咽痛,与感冒症状相似。 进展期:剧烈头痛、喷射状呕吐、颈强直、皮肤瘀斑(按压不褪色),严重者可在24小时内昏迷甚至死亡。 最显著的特征是快速进展的皮肤瘀斑,通常始于下肢。 高危人群 6个月~2岁婴幼儿(发病率最高) 青少年(学校、宿舍等场所易发生聚集性传播) 如何预防? 按照国家免疫规划接种疫苗:A群流脑多糖疫苗(分别于6月龄、9月龄接种1剂)、AC群流脑多糖疫苗(分别于3岁、6岁接种1剂),建议任何种类的流脑疫苗基础免疫最好在≤24月龄前完成。 保持室内通风,避免前往人群密集场所 出现疑似症状应立即就医,切勿自行服用退烧药掩盖病情。 密切接触者如何预防“流脑”? 如果身边有人确诊“流脑”,作为密切接触者(如同住家人、同班同学、宿舍室友等),应采取以下措施: 抗生素预防:在医生指导下服用抗生素进行预防性治疗,以消除潜在的鼻咽部携带病菌。 医学观察:流脑潜伏期1-7天,接触者应自我监测7天,若出现发热、头痛、呕吐、皮疹等症状,立即就医并告知接触史。 个人防护及疫苗接种:接触者短期内(至少7天)应佩戴口罩,减少飞沫传播风险。接触者未接种过流脑疫苗或免疫接种不全,应尽快补种相应疫苗,最好在接触后24小时内接种。 再次提醒:冬春季是流脑高发期,若出现“高热+头痛+呕吐+瘀斑”组合症状,务必争分夺秒就医!早期治疗可大幅降低死亡风险及后遗症的发生率。